2021.10.25

「ミッション達成に向かって前進し続ける組織」を作るために必要なものは?

会社の存在意義や目指すべき方向を示すために、ミッション・ビジョン・バリューを掲げている会社も多いことでしょう。では、その想いは、どれくらい社員に浸透しているでしょうか?

せっかく洗練された言葉を並べても、実際の企業経営でなかなか体現できないこともあるでしょう。言葉に説得力がなければ、社員の心も離れてしまいます。掲げたミッションに向かい、前進し続けられる組織を作るには、一体何が必要なのでしょうか?

そこで、ザ・ボディショップやスターバックスで「ミッション経営」を実践されてきた岩田松雄氏に、ミッションにまつわる質問に答えていただきました。聞き手はトレノケートホールディングス代表取締役の杉島泰斗です。

※本記事は、取材時(2021年)の情報を基に執筆しています。

取材先のプロフィール

岩田 松雄(いわた まつお)氏

株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長

立教大学教授、早稲田大学講師。1958年生まれ。大阪大学経済学部卒業後、日産自動車に入社。セールスマンから財務に至るまで幅広く経験し、UCLAアンダーソンスクールに留学。

外資系コンサルティング会社、日本コカ・コーラ役員を経て、ゲーム会社アトラスの社長として3期連続赤字企業を再生。プリクラで有名なアトラスを再生させ、ザ・ボディショップでは売り上げを約2倍に拡大させる。

2009年、スターバックスコーヒージャパンのCEOに就任。ANAとの提携、新商品VIAの発売、店舗内Wi-Fi化、価格改定など次々に改革を断行し、業績を向上。UCLAよりAlumni 100 Points of Impactに選出される(歴代全卒業生3万7千人から100人選出)。主な著書に『「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の考え方』(サンマーク出版)、『ミッション 元スターバックスCEOが教える働く理由』(アスコム)など。最新刊は「今までの経営書には書いていない 新しい経営の教科書」(コスミック出版)

インタビュアー

杉島 泰斗(すぎしま たいと)

トレノケートホールディングス 代表取締役社長

熊本県出身。東京工業大学を卒業後、SCSデロイトテクノロジー、不動産ポータルサイトLIFULL HOMES、株式会社クリスク 代表取締役を経て現職。

INDEX

目次

自分たちの商品は、必ずどこかの誰かの役に立っている

「ミッション」に使う言葉は「粒度」が肝要

「ミッション・ビション・バリュー」をきちんと定義しているか?

人生にミッションを持つと、仕事に対する姿勢も変わる

自分たちの商品は、必ずどこかの誰かの役に立っている

杉島

このサイトは中小企業の経営者の方々にもご覧いただいていまして、「どうやってミッションを作ればいいのか」は非常に関心の高いテーマだと思うんです。岩田さんがミッションを考える場合、まずはどこを起点とされるのでしょうか。

岩田

ミッションの作り方に唯一無二の正解はないのですが、「創業の理念」はどこかに必ず存在すると思っています。多くの創業社長は、自分の思いを達成するために会社を興したはずですから。

もちろん、その思いを明文化するのが一番いいのですが、創業者の思いを知らぬまま会社を継いだり、あるいはもっと単純にお金もうけがしたかった、という場合もあったりするかもしれません。

杉島

その場合は、あとからでも「創業の理念」は生まれるのでしょうか。

岩田

はい。生まれるというか、「理念(=ミッション)」を作るべきでしょうね。企業の商品やサービスは、必ず世の中の誰かの役に立っています。たとえ創立時に明確な思いがなかったとしても、自社はどのような目的で存在し、どのように世の中の役に立てば良いか考え、それを明文化したものがミッションです。つまり、ミッションはその企業の存在理由です。

ちなみに、この話になるとMr. Childrenの『彩り』という曲を思い出すんです。大好きな曲なんですよ。

杉島

どんな曲なのでしょうか?

岩田

自動車部品工場で働くサーファー仲間に向けて作られた歌で、「僕のした単純作業が この世界を回り回って まだ出会ったこともない人の 笑い声を作ってゆく」という歌詞があります。

工場で部品を作る仕事に対して、直接お客さんから感謝されることはないかもしれない。でも、その部品が車に取り付けられ、どこかの家族がその車を買い、休日に楽しくキャンプに出かけたりする。そうやって、世の中は必ずどこかの誰かに役に立っている。

杉島

なるほど……。必ずどこかでつながっているから、役に立てることを実感できるわけですね。

岩田

トレノケートの「教育」という分野も、まさにそうしたつながりを生むものではないですか?

杉島

仰る通りです。人材育成によって個人のITスキルが向上すれば、その人がもっといろんな仕事ができるようになるでしょうし、会社の業績だって上がるかもしれない。その人自身の人生が豊かになるきっかけにもなると信じています。

日本では、2030年にIT人材が80万人不足すると言われていますから、教育によって日本が抱える課題が解決できたら、それは私自身にとってもとても幸せなことだなと考えています。

岩田

まさに「まわりまわって」、誰かの役に立つわけですからね。「企業は世の中を良くするために存在」している。ですから、ミッションを考えるうえでまずすべきなのは、経営者自身が「自分たちの商品やサービスが世の中の役に立っているんだ」という意識を持つことだと思います。

どのような理念のもとに商品が生まれ、それがどのように世の中に役立っているのか。自分なりの言葉へ翻訳してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

「ミッション」に使う言葉は「粒度」が肝要

杉島

ミッションを明文化する際に、注意すべきポイントなどはありますか?

岩田

あまり細かく書きすぎないことですね。たとえば、Googleのミッションは「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」です。もし「世界中の情報を検索できること」だったら、検索以外の事業はできなくなってしまいますよね。

商品を限定するほど細かく書くと、ミッションで実現する領域が狭まってしまいます。かといって、大きく書きすぎてもいけないのが難しいんですが……。

杉島

大きすぎてもいけない?

岩田

はい。広い範囲をカバーする言葉を使えば、さまざまなことに対応できます。その代わり、社員には伝わりにくくなってしまいますから。極端な例を出せば「世界平和を実現する」というミッションを掲げられても、社員はピンときませんよね。

杉島

確かに、どこから手を付けたらいいのかわかりませんね。

岩田

あとは、「自社は誰にどのように、貢献したいか」を明文化するために、トップがどんな言葉を使えばいいのか、じっくり考えることでしょう。場合によっては、社員を巻き込んでもいいですね。一緒に作ったミッションには納得感が生まれますし、社員からのコミットメントも変わってきますから。

「ミッション・ビション・バリュー」をきちんと定義しているか?

杉島

「社員のコミットメント」というお話が出ましたが、ミッションを社員に浸透させることに苦労している経営者も少なくないと思います。ミッションを浸透させるために、必要なことは何だとお考えですか?

岩田

まず、「大前提となる言葉」をしっかり定義することが大切です。多くの会社がミッションやビション、バリュー、経営理念、社是、フィロソフィーなどを掲げています。しかし、本来の意味で使っていなかったり、それぞれの関係がわからなかったりなど、整理されていない企業も多いと感じます。

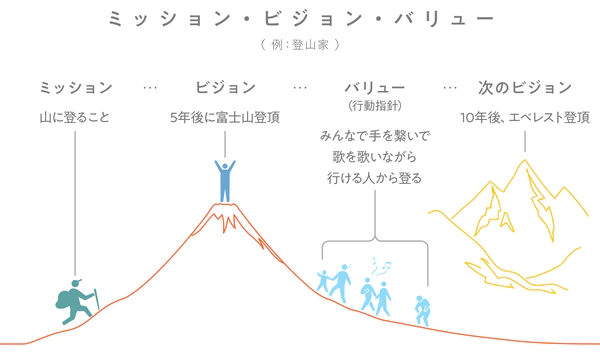

【一般的な定義】

ミッション:企業の使命や存在意義。何を達成したいのかを意味する

ビジョン:目指すべき方向性。将来あるべき姿を指す

バリュー:企業の価値観、ミッション・ビジョンをどうやって、何を大切にしながら達成していくのかという行動の判断基準を意味する。

岩田

登山家を例にあげて「ミッション・ビジョン・バリュー」を説明しましょう。登山家にとって、ミッションは「山に登ること」です。山に登ることが登山家の存在意義であり、達成したいことになるわけですね。ですから終わりのないものです。

また、ビジョンは将来あるべき姿ですから、「5年後に富士山に登頂する」といったイメージを指します。富士山登頂を達成したら、たとえば、次は「エベレスト登頂」がビジョンになるでしょう。ビジョンとは具体的にイメージできる姿です。

そしてバリュー。これは行動指針のことですから、山の登り方を指します。「歌を歌いながら」ならば楽しく、「行ける人から登る」ならば実力主義的な登り方になります。

杉島

なるほど。こうして例えてみると、関係性がつかみやすいですね。

岩田

いま挙げたのは一般的な定義ですが、言葉の定義さえきちんと示していれば、別の言葉を使ってもいいんです。ミッションでも、パーパスでも、フィロソフィーでもいい。それぞれの会社がきちんと言葉を定義した上で使えばいいのです。特に正解はありません。先程の例はわかりやすいと思うので、この例を使いながら社内に説明すれば良いと思います。

杉島

ということは、企業ごとに表現が異なっても構わないわけですね。

岩田

はい。「当社ではミッションをこう定義します。そして当社のミッションはこうです」と説明できることが大切です。これができないと、ミッションを掲げた社長自身も、社員もなにを達成すればいいのか分からなくなってしまいますから。

杉島

では、「ミッション・ビジョン・バリュー」を定義したあと、普段の業務ではミッションを浸透させるためには何を意識すべきでしょうか?

岩田

ミッションを社内に浸透させるには、大きく二つの方法があります。まずトップが本気になってそのミッションを達成する気にならないといけません。額縁入れて社長室に飾るだけでは、絶対に社内には浸透しません。まずトップ自身がミッションについて、社内で繰り返し話すことが大切です。

次は、人事評価の中にミッションの体現度を加味することです。人事評価は、利益や売上といった定量的な評価でなされることが一般的ですが、これに「ミッションを体現しているか」「行動指針を守れているか」など、定性的な評価を加えるべきだと思っています。

ところが、利益や売上と違って「ミッションを体現しているか」は数値化できません。つまり、上長が普段から部下をよく観察しておかなければならないのです。

杉島

評価される側だけでなく、評価する側もミッションを意識する必要があるわけですね。

岩田

当然です。まずは上からやっていかないと絶対に浸透しません。

さらに言うと、採用、特に中途採用にも気をつけたいですね。中途採用者の場合は、前の会社のカルチャーが染みついている場合がありますから。できれば以前の会社や一緒に働いたことのある人に紹介してもらえると良いですね。単純に学歴や職歴だけで人選ばないで、自社のミッションや価値観に合う人物かどうか、注意深く見定めるべきでしょう。

逆に、ほかの企業を知らない新卒社員の場合は、教育を通じて社内のカルチャーに浸透させやすい。ベンチャー企業が即戦力を求めて中途採用をする気持ちも分かりますが、会社がある程度順調に動き出したら、新卒を採用し、しっかり教育するほうが長期的に見てプラスになるのではないかと思いますね。

人生にミッションを持つと、仕事に対する姿勢も変わる

杉島

岩田さんは数々の企業の社長を務められてきました。新たに社長に就任した際、既に企業文化が根付いているなかで、どのように企業変革させていったのでしょうか。

岩田

その意味で印象深いのは、ザ・ボディショップの社長になったときですね。ブランドのミッションは「社会と環境の変革を追求し、事業を行うこと」。創業者のアニータ・ロディックが、商品を通じた社会変革を目的に、環境問題やフェアトレードにいち早く取り組んだ企業です。いわゆる社会貢献企業というブランドビジネスです。

一方、日本のザ・ボディショップは、イオンフォレストという会社が運営していました。親会社はイオンですから、コストを下げて安値で売ることを徹底しています。当時、ザ・ボディショップでもイオン流のやり方で運営しようとしていました。

小売業において、どちらのやり方も決して間違ってはいません。でも、THE BODY SHOPとイオン流のやり方は、全く違うわけです。また、以前のトップはアニータの考え方を理解していなかったように思います。業績が悪かったこともあり、社会貢献活動にあまり力を入れていませんでした。多くの社員は「なにか違う」と感じてしまった。実際、本社もお店も離職率がとても高い状態でした。

杉島

それだけギャップが大きいと、働くモチベーションも続かないでしょうね。

岩田

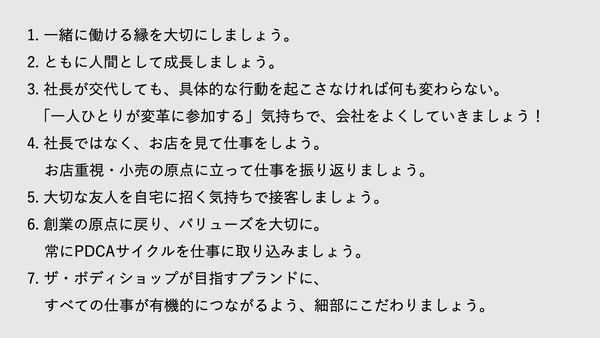

はい。そこで、ザ・ボディショップ本来の姿を目指し、創業者のアニータさんの想いへできるだけ寄り添うように方針を変えました。社長就任挨拶で「7つのお願い」という行動指針を設け、待遇改善や教育に力を入れました。

岩田

最初、イオン出身の経営陣からは強い抵抗も受けましたが、一つひとつ変えていくと、割と早い段階で業績が良くなりました。そのことが親会社のトップにも認められ、やりたいことができるようになる。するとまた業績があがり、やがてスムーズに改革を進められるようになりました。

杉島

なるほど、「業績」という結果が出たからこそ、動きやすくなったと。

岩田

本質的な変革は、もちろん大切です。ただ、大きな変化にはそれだけ長い時間を必要とします。社長が変わったとなれば、期待感もあるし不安感もあるでしょう。そこで、最初の半年間で何か一つでもいいから目に見える結果を残す。早い段階でなんらかの成果があれば、その後の変革にも理解を得られるはずです。

杉島

ありがとうございます。それでは最後に、岩田さんご自身のミッションについて伺えますか。

岩田

今は、「人を育てる・リーダーを育てること」を自分のミッションにしています。それを実現する手段として、株式会社リーダーシップコンサルティングを立ち上げました。自分のミッションを達成するために、会社を作ったわけです。

杉島

まさに、創業者の理念がミッションなった会社ですね!

岩田

ありがとうございます。会社にとってミッションが大切なように、個人にとってもミッションは大切なものです。人生にミッションを持つと、仕事に対する姿勢も変わりますし、将来に向けて動けるようになります。

1日の3分の1近くの時間は、仕事に費やされています。会社勤めの方ならば、会社をプラットフォームとして、自分のミッションも達成できたら理想でしょうね。本来、仕事は「志事」であるべきです。

(取材・執筆:井上マサキ 編集:鬼頭佳代/ノオト)